我的<现代系统理论研究概况>

我的<现代系统理论研究概况>

理论研究需要搜集大量文献资料。我在研究系统科学方面的资料收集长期受到人们关注,大致上经历了下面的过程。

1. <从哲学看一般系统论>(1981年)

我在复旦大学的硕士学位论文题目是“从哲学看一般系统论”。当时,“系统论”很时髦,但是“一般系统论”却谈论较少。一般系统论方面国内中文资料不多,将几乎全部中文资料收入囊中也不难。复旦大学当时有个外国教材中心,英文与日文资料不少。不过,贝塔朗菲General System Theory一书我还是到北京才看到。1980年11月全国自然科学方法论第一次学术研讨会在北京举行,我作为研究生能跟随导师与其他老师参加这样的会议,真的大开眼界。会后,我留在北京搜集资料。有一天,我到中国社会科学院图书馆查找资料。当我查找到贝塔朗菲General System Theory一书时,感到非常高兴,当即复印全书。当时,图书馆工作人员告诉我,这本书本来有两本,馆里现在只有一本,另一本给钱学森先生借阅。

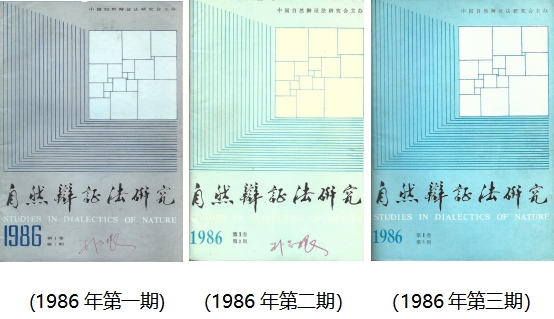

2. <国外系统理论研究>(1986年)

朴昌根:国外系统理论研究(上),《自然辩证法研究》1986年第一期,54-60。

朴昌根:国外系统理论研究(中),《自然辩证法研究》1986年第二期,55-59。

朴昌根:国外系统理论研究(下),《自然辩证法研究》1986年第三期,50-56。

在那个时代,这篇文章的确让我出了不少风头。之前,说到“系统理论”,只有那么几个人。我却给数十个人撑起了“系统理论”大伞。1985年7月,我参加在湖南衡山举行的“首届全国系统科学辩证法学术讨论会”。会议期间,我应邀在湖南省组织的一次报告会上介绍国外系统理论研究概况。会后丘亮辉老师跟我说:将讲稿整理出来,登在杂志上。我当时还不知道他要登在哪个杂志,后来才知道是《自然辩证法研究》。

这几天才确认,他当时是这个杂志的主编。

我把我所知道的几十种系统理论分成6类,即以生物学/心理学为背景的、以物理学为背景的、以数学为背景的、以控制论/信息论为背景的、以社会科学(包括管理学、经济学、社会学)为背景的、以哲学为背景的,分三次登在该杂志上。

全文共19页,我在结论部分用两页介绍了我自己的系统科学体系和系统学体系。

【资料】《系统科学》(邹珊刚、黄麟雏、李继宗、苏子仪、马明驹、朴昌根编著,上海:上海人民出版社,1987年)共九章,我编写第二章(李继宗 朴昌根)、第五章(朴昌根)。第九章“现代系统理论”介绍8种理论,分别为:贝塔朗菲的一般系统论(朴昌根编写),耗散结构理论(黄麟雏编写)、超循环理论(朴昌根编写)、系统动力学(马明驹编写)、协同学(H.Haken文,杨炳奕译)、生命系统理论(J.G.Miller & J.R.MIller文,朴昌根译)、泛系理论(吴学谋)、灰色系统理论(邓聚龙)。

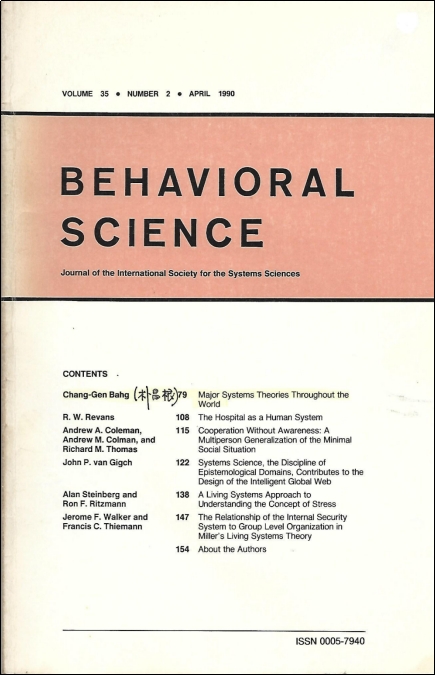

3. Major Systems Theories Throughout the World(1990年)

4年后,我在国际系统科学学会杂志(Journal of the International Society for the Systems Sciences)Behavioral Science 1990年第2期(79页-107页)上发表Major Systems Theories Throughout the World 一文。季刊,每期只有80页,我这篇占了不少。

曾任过ISSS主席的该刊主编J.G.Miller先生于1980年代后期访问上海机械学院(现叫上海理工大学)时说到:他搞了40年系统科学,但是<国外系统理论研究>中许多理论他也不懂。他的杂志将要刊用这篇综述,并叫我在“General Systems”(学会年鉴)与“Behavioral Science”(学会季刊)中任选一种。随后,他亲自把文章题目改为“Major Systems Theories Throughout the World ”。中英文稿最大区别在于:关于我自己系统科学体系与系统学(Systemology)体系的内容中文版只有2页,而英文版却有9页,我把自己多年来的研究结果做了较详细的说明。同时,我将钱学森的系统科学体系、邓聚龙的灰色系统理论也作了简要介绍。

【资料】我们曾将J.G.Miller先生《Living Systems》一书译成中文,译者有10多名,译文约170万字,由戴鸣钟先生在语言文字方面把关,由朴昌根在科技内容方面把关,但是此书至今未能出版。实在对不起诸多译者,也非常对不起J.G.Miller先生(1916-2002)与戴鸣钟先生(1914-2007),两位相继逝世,未能看到大作中文版问世。也许,我也看不到。

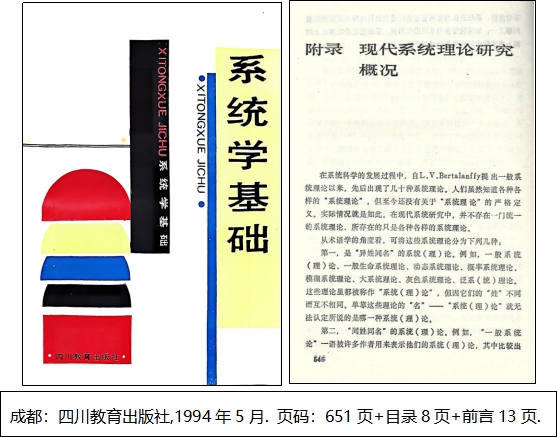

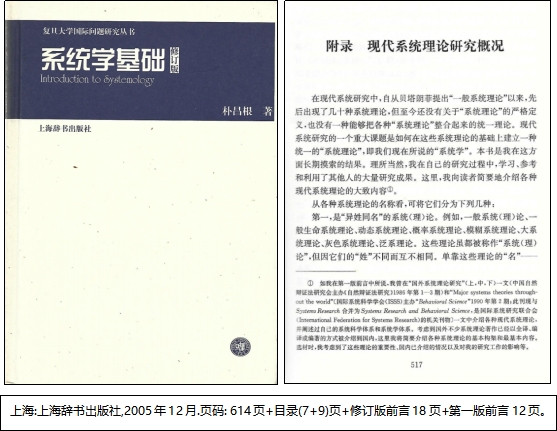

4. <现代系统理论研究概况>(1994年,2005年)

从上面复印件可知,《系统学基础》(1994年)和《系统学基础(修订版)》(2005年)设置附录介绍了已有的数十种系统理论。我们的研究不是从零开始,而是从既有研究成果出发,我的系统学研究也是以对这些系统理论的理解为基础的。在日常教学中,我们还需要向学生提供或让学生关心各种系统理论研究和发展动态。如果能补充后来发展起来的复杂适应性系统、复杂网络、系统生物学、人工智能等方面的新近成果,那是锦上添花。我虽有几十年积累,但以确切、通俗、简编的方式介绍这些高深理论绝非易事,有时候不得不插入一些数学表达。

与初版不同,我在修订版前言中简要介绍了中国学者的成就(修订版第4页至第8页),其中包括(按书中出现的顺序)钱学森、许国志、顾基发、车宏安、魏宏森、金观涛、乌杰、邓聚龙、吴学谋、张学文等学者。当然,这并不意味着我一定用上了他们每个人的成就。凡是在我著作中用到的,我都给以表示。

5. 追求

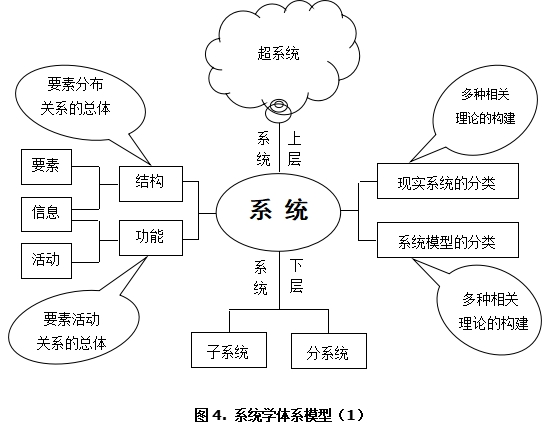

“系统”是系统学最基本的概念,“系统”定义应该成为系统学的逻辑起点,如像科学家将分子当作化学的逻辑起点、细胞当作生物学的逻辑起点、商品当作经济学的逻辑起点一样。(引自:朴昌根:系统学:历史、现状与展望)

为了给出能使系统学的逻辑展开成为可能的“系统”定义,然后从”系统“定义出发向内和向外进行合乎逻辑的展开,我在《系统学基础》中做了最大的努力。1992年8月书稿完成后,我离开系统科学界,开始了新的旅程——韩国学研究。之后,我一直在等候着理性的鞭打与实验的判决。

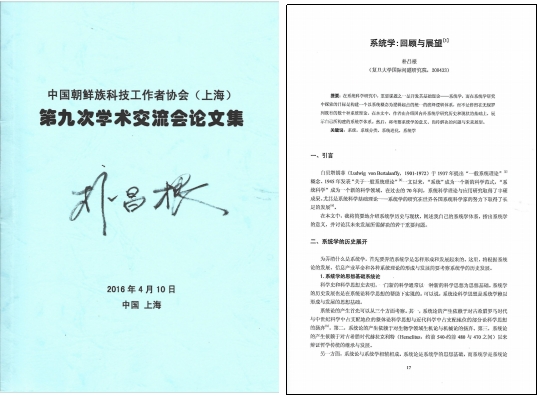

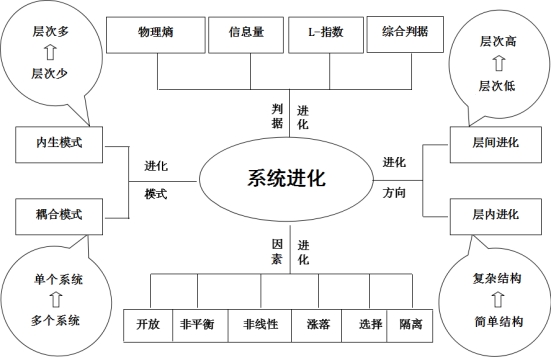

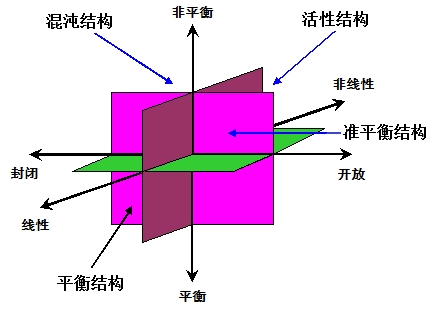

我用中文撰写的最后一篇系统学论文,是于2016年4月完成并在中国朝鲜族科技工作者协会(上海)第九次学术交流会上交流的,题目为<系统学:回顾与展望>。文中有《系统学基础》里还没有的三张图,即图4、图5、图7。此稿于2019年6月10日网上发表,将题目改为<系统学:历史、现状与展望>,并特意补加文中人物照片与简介(大部分取自网上)。

图5. 系统学体系模型(2)

图7.四种有序结构及其生成空间(三维描述)

(20250919,朴昌根)