系统学:历史、现状与展望(三)

系统学:历史、现状与展望

(三)

朴昌根

2. 系统的基本性质

被视为系统的一切研究对象都具有作为系统的共同的基本性质。在系统的生成、存在与进化过程中整体性、稳定性、等级性、适应性与历时性等性质起着重要作用。

讨论这些性质,首先要认识到系统的质不同于要素的质;系统的质取决于诸要素的质与量,其中要素的量包括要素的数量、活动量与排列秩序。系统的质可示为要素质与量的函数:

这里, ,

,  ,

,

,

,  分别表示系统的质,要素的质,要素的数量,要素的活动量,要素的排列秩序;

分别表示系统的质,要素的质,要素的数量,要素的活动量,要素的排列秩序; ,

, ,

, ,l

,l

表示正整数。

系统的整体性是使一个系统成为一个整体的性质,或者说,是一个系统作为一个整体必须具备的性质。整体性通常被表述为“整体大于各部分之和”,是在系统层次上突现的,是依赖各种要素之间的非线性关系而得以维系的。但是,在研究系统与要素之间关系时,也要重视系统与要素的同一性与系统相对于各要素的加和性。

系统的稳定性是用来研究系统的质的规定性与量的规定性的统一在因涨落而发生的变化中能否继续维持的概念。通常,根据研究所需,从李雅普诺夫稳定性、输入-输出稳定性、结构稳定性这三个方面考察系统稳定性。

系统的等级性(亦称层次性)是指一个系统的各构成部分可视为其下层系统,而该系统本身可视为它与其他系统相结合而形成的更大系统的构成部分。

系统的适应性是指能使系统与环境及其变化相适合的性质,可示为整序性与可靠性的并;在不同情况下,它或者由整序性体现,或者由可靠性体现,或者由整序性和可靠性共同体现。

系统的历时性意味着在任何系统中变化需要时间,时间导致变化。不需要时间流的系统变化与在时间流中不变的系统都是不可想象的。

3.系统分类

系统学以一般系统为主要研究对象,但是对一般系统的研究必须与对具体系统的研究相结合。因此,对各种具体系统的分类在系统研究中有重要意义。

与一般分类学一样,系统分类学也以单一性、加和性与客观性作为分类原则。根据这三个原则,在系统研究中可依据现实系统的实际内容对各种具体系统进行分类。现将根据不同分类标准对若干现实系统进行分类的结果列举如下:天然系统与人造系统,物质系统与概念系统,生命系统与非生命系统,硬系统与软系统,操作系统与管理系统,等等。

在系统学研究中更重要的是对系统模型的分类。系统研究者通常根据各自的目的、视角、手段或方法为各种现实系统建立模型并进行研究。现将根据不同分类标准所选择的若干系统模型列举如下:封闭系统与开放系统,静态系统与动态系统,线性系统与非线性系统,连续系统与离散系统,确定性系统与非确定性系统,简单系统与复杂系统,诸如此类。值得指出的是邓聚龙所提出的灰系统及其模型具有重要的理论意义与实践意义[20]。

4.系统进化

由各种具体系统构成的现实世界的空间秩序可以视为在其漫长的进化过程中出现的时间秩序的结果。现实世界是空间秩序与时间秩序的统一体。因此,系统进化论的任务在于阐明系统变化的秩序和普遍适用于各种具体系统的一般进化原理。

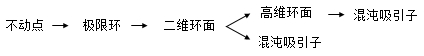

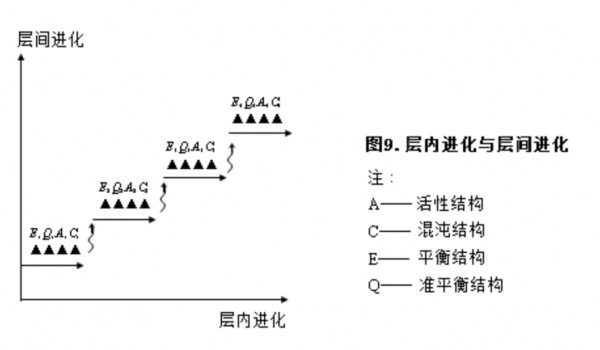

系统进化趋势:系统进化的一般趋势可分为系统的层间进化与层内进化,前者是指不同系统层次之间的转变,后者是指在同一系统层次内不同系统结构之间的转变。在理想情况下,系统从简单到复杂的总的进化过程可表示为不动点→极限环→二维环面→高维环面(或混沌吸引子)→混沌吸引子(图6)。

图6.用吸引子描述的系统层内进化

系统进化模式:系统进化有两种模式,即耦合模式和内生模式。耦合模式是指两个或多个低层次系统相结合而形成高层次系统的进化方式,而内生模式是指低层次系统通过它本身的内在发展而转变为高层次系统的进化方式。例如,一些原子可结合成一个分子,而一个高层次社会可从低层次社会自发进化而生成。前者属于耦合模式,后者属于内生模式。

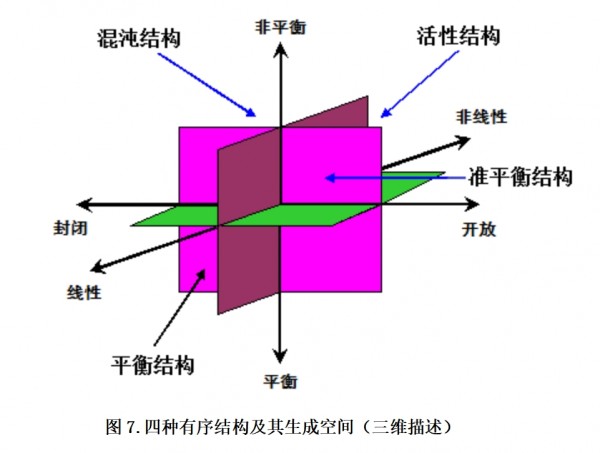

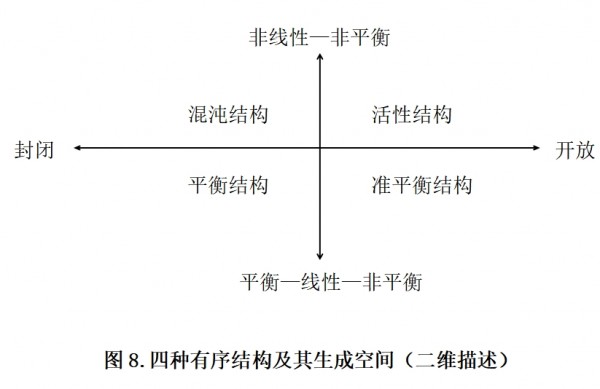

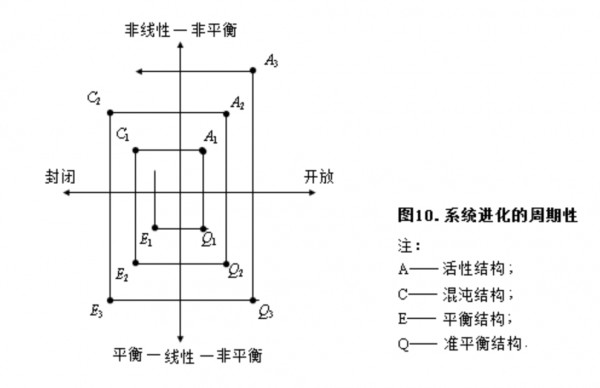

系统进化的周期性:大量的复杂系统在封闭-开放、线性-非线性、平衡-非平衡这三对因素的交互作用下依次形成平衡结构→准平衡结构→活性结构→混沌结构(见图7与图8,

图7未曾出现在《系统学基础》一书中)。由于在大量复杂系统的层内进化过程或子过程中周期性地出现这样的进化序列,由层内进化与层间进化构成的整个进化过程形成一个周期性循环过程。这就是在大量复杂系统进化过程中起作用的系统进化的周期规律(见图9与图10)。在许多自然想象(例如Bénard不稳定性、Taylor不稳定性、四季更迭等)和社会现象(例如经济循环、政治循环、科学范式循环等)中,可观察到如上所述的四阶段进化序列与系统进化的周期性[21]。近些年的研究表明东北亚国际关系和朝鲜半岛南北关系的演进也可以用这里的概念结构给以阐述[22]。据图7和图9,还能从直观上知道,系统进化过程表现为螺旋式上升过程或波浪式前进过程。不过,这一结论已不是哲学思辨的结果,而是经验事实的描述。

系统进化因素:系统进化的基本因素可概括为开放、非线性、非平衡、涨落、选择与隔离。这些因素的联合作用就形成系统进化机制。但是,对开放、非线性和非平衡的考虑应该与对其对立面即封闭、线性与平衡的考虑相结合。

系统进化判据:系统进化现有多种判据,如物理熵、信息量、李亚普诺夫指数等。利用这些判据,可理解相关系统的进化方向与程度。但是,迄今所知的这些判据只能用于一些特定系统或特殊进化过程,并不是适用于一般系统进化的普适判据。发现或开发具有普适性的进化判据乃是摆在系统研究者面前的重大研究课题之一。

四、结语

以上关于系统学的解释也许过于简短,读者可能还有不少疑问之处。只好敬请读者参看有关著作。下面,将简述系统学的意义和尚待解决的若干重要问题。

1.系统学的意义

系统学历史不长,尚不成熟,但是它已在科学、社会、文化等诸多领域显示广泛而深刻的影响力。系统学的意义可概括如下。

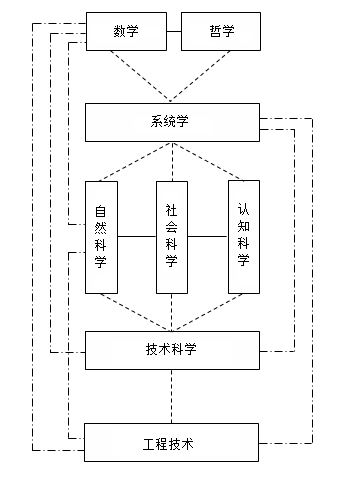

(1)系统学在自然、社会和认知系统的不同领域和不同层次上发现了同型性,从而为科学的统一提供了与物理主义或生物学主义不同的新的思路[23]

(2)系统学的出现使科学知识体系从四层结构转变为五层结构(见图11)。这可以说是20世纪科学知识体系的重大变化之一。

(3)系统学不仅在复杂系统研究中取得了难以用传统的分析-相加的研究方法取得的诸多研究成果,而且为复杂系统研究贡献了行之有效的新方法即系统方法;“系统方法是结构方法、功能方法和历史方法的辩证统一。”[24]

(4)系统学通过缩小或清除传统学科之间的对立,或者为不同学科之间搭桥,为培养更多T型人才即通才型专家或专家型通才开辟了一条捷径。

(5)系统学通过提倡有可能用来消除斯诺(Charles Percy Snow,1905-1980)所说的“两种文化”[25]之间对立的新世界观,正在促使人类的科学观、自然观、经济观、环境观与价值观的革命性转变成为可能[26]。

(6)与在研究自然、社会、认知系统的认识方面的作用相比,系统学在改造自然、社会、认知系统的实践方面起着更为突出的作用。就全球化时代人类而言,系统学或许将为实现自然系统、社会系统与认知系统的行之有效的和谐整合揭示新的方向、目标与措施。

2.尚待解决的若干问题

系统研究在过去70年理论上和实践上的成就是众所周知的,但是在系统学研究中尚待解决的问题也不少。现讨论其中一些问题。

(1) 最根本的问题是系统学能否真正确立为一门独立的科学领域。对此人们已争论了数

十年。需要两方面的努力,其一是系统学理论研究与实际应用的发展,其二是对系统学的哲学诠释的进步。必须指出,为系统学撑上某种权威哲学保护伞绝不是明智之举,所需要的是能为系统学赋予存在理由的创新性哲学诠释。问题的关键还是在于系统学究竟如何解决其他传统学科未能解决的一些重大问题。

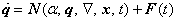

(2) 系统学逻辑结构的数学描述远未成熟。贝塔朗菲曾用微分方程组描述过系统概念与一些

有关原理,而哈肯等曾用非线性随机偏微分方程说明过系统进化。系统进化方程的一般类型如下所示:

这个方程包含确定性的驱动力N与随机性的涨落力F (t); q是状态向量, x是空间向量,是控制参量, 是微分算子,t为时间。最大困难在于非线性方程不存在通解。1960年代后,借助计算物理和实验数学,非线性系统研究取得了突破性进展,但是它们对系统学数学描述的贡献仍然十分有限。所以,系统学基本理论的数学描述仍然没有超出对“若干事例”的数学描述水平,尚未达到普适而系统的数学描述。尤其是系统进化周期规律等基本原理尚欠缺基本的数学描述。努力方向应该是数学的发展和系统学描述方式的创新。

(3) 目前特别需要的又一工作是关于系统进化判据的研究。考虑到系统及其进化的复杂性,

似乎应该在现有的各种进化判据的基础上开发出一个综合判据体系[27]。

以上的三项课题对系统学未来发展都很重要。哪怕其中任何一项被攻克,也都会使系统学研究向前迈出一大步。

(正文结束)

【注释与参考文献,共4页 】