系统学:历史、现状与展望(二)

系统学:历史、现状与展望

(二)

朴昌根

4. 中国的系统学研究

过去的30多年间,中国的系统研究取得快速发展,中国学者在系统科学许多领域做出了自己的贡献。工程控制论创始人钱学森先生(1911-2009)强调系统科学基础理论研究,许多学者投入其中。

在中国系统科学研究中,“系统学”一词最早出现在刊于《世界科学译刊》(1979年第二期,1979年2月15日出版)上的一篇译文“系统学教育”中[11]。其次,钱学森将这一用语用在1979年11月10日《光明日报》上发表的一篇文章中,其中“系统学”被看作是一种技术科学[12]。后来,钱学森在刊于《自然杂志》(1981年第1期)上的一篇文章中把系统学看作系统科学基础理论[13]。现在,在中国系统研究中“系统学”广泛用于表示系统科学基础理论。

钱学森(1911-2009),中国著名的应用力学、航天技术和系统工程专家,

著有《工程控制论》、《创建系统学》等。

这里值得一提的是北京的系统学研讨班。它由钱学森于1985年底创办,从1986年初起着手创建“系统学”,做了不少努力,但最终未能如愿以偿[14]。想要基于“巨系统”概念构建系统学的尝试实则含有一些难以跨越的逻辑矛盾[15],而且“用兵团作战方式创建一种科学理论”的做法本身似有问题。

中国系统科学界迄今还没有对系统学的统一的英文表达。最常出现的是钱学森使用的Systematology和译自俄语的Systemology。我认为,前苏联人在1960年代最先引入的Ϲистемология在表示系统科学基础理论方面无所不当,其首用权可予以尊重。英文词Systemics尚未在中国用来表示“系统学”,不能排除以后成为中文“系统学”的对应词。

中国系统科学界有许多以“系统科学”为书名的著作,但是以“系统学”为书名的著作至今为数较少。最早出现的是《系统学基础》(朴昌根,1994年初版,2005年修订版),其次是谭跃进等的《系统学原理》(1996)和高隆昌的《系统学原理》(2005)[16]。为数不少的以“系统科学”为书名的著作虽未直接采用“系统学”一词,但通常用若干章节叙述系统学内容。例如,从《系统科学》(许国志等,2000)第2-9章、《现代系统科学学》(陈忠等,2005)第1-8章可知作者们对系统科学基础理论的理解[17]。此外,还有一些著作或论文集,它们虽然在书名上有“系统学”一词并含有一些系统学方面的内容,但它们并不是关于系统学的系统性著作[18]。

朴昌根(1947- ),系统学、韩国学研究者,著有《系统学基础》等。

谭跃进(1958- ),国防科技大学教授,系统工程及理论专家,著有《系统学原理》等。

高隆昌(1940- ),西南交大管理学院教授,著有《系统学原理》等。

许国志(1919-2001),系统工程、运筹学专家,主编《系统科学》。

陈忠(1944- ),上海交通大学教授,著有《现代系统科学学》

三、系统学的逻辑展开

自1940年代以来,系统科学领域出现了多种系统理论,而且不断产生新的系统理论。随着时间的推移,人们越发感到有必要构建系统科学基础理论,而为此先要完成的一项重要工作是在既有系统理论研究基础上建立适当的系统学框架。不少人做过努力,下面我要介绍我自己的研究结果。

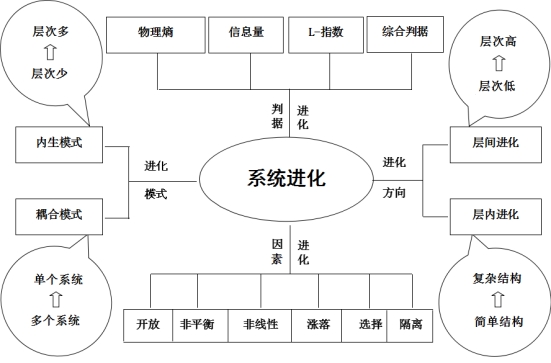

作为系统科学的基础理论,系统学可称为关于一般系统的基本概念、基本性质与基本规律以及系统分类的学问。一般地说,系统学所要揭示的是可适用于各种不同质系统的跨学科的系统规律。系统学包含系统概念研究、系统分类学和系统进化论以及一些分支理论。

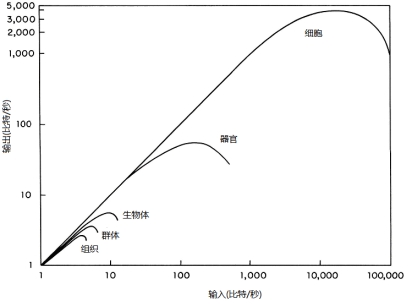

图2. 生命系统五个层次在信息输入-信息输出方面的同型性

( Miller J G. Living Systems. New York: McGraw-Hill, 1978. 192 )

具有不同质的各种系统之所以遵循共同的系统规律,是因为这些系统之间存在着同型性。不同系统之间的同型性不仅是系统学赖以成立的客观基础,而且是系统学的基本研究内容。系统学不是两个或多个传统学科相结合而形成的如像物理化学、生物化学和生物物理一样的边缘学科或交叉学科,而是从不同传统科学领域抽象出同型性而形成的跨学科的学科。存在着三种同型性,那就是不同系统个体之间的同型性、不同系统类型之间的同型性和不同系统层次之间的同型性。例如,图2表示五个层次的生命系统在信息输入-信息输出方面的同型性。

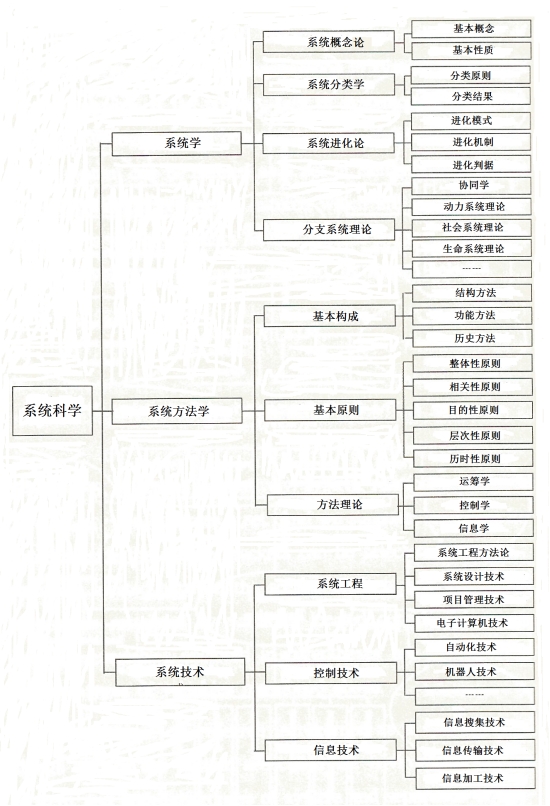

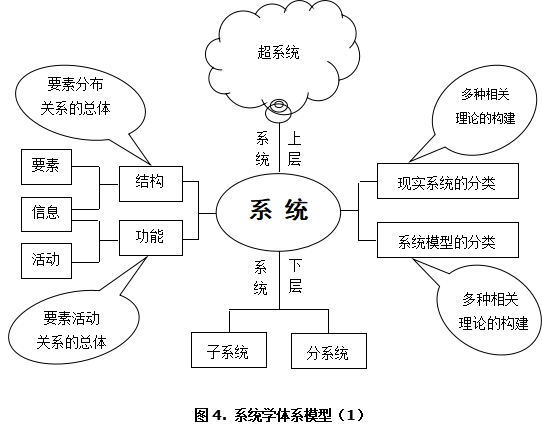

对系统学的理解不能脱离对系统科学的理解。事实上,许多研究者已经提出了自己的系统科学框架[19]。我在这方面的研究包括:其一是图3所示的系统科学体系(这是《系统学基础》图2-7(第77页)的修改版),其二是图4与图5所示的系统学体系(《系统学基础》未能提供这两张图)。现将我的系统学体系中一些基本概念解释如下。

图3 系统科学的基本框架

(译自:朴昌根.The History,Status and Prospect of Systemology.

중국의 개혁개방과 신동북아질서.서울:인터북스,2010년.제591쪽)

1. 系统

“系统”是系统学最基本的概念,“系统”定义应该成为系统学的逻辑起点,如像科学家将

分子当作化学的逻辑起点、细胞当作生物学的逻辑起点、商品当作经济学的逻辑起点一样。为此,给出能使系统学的逻辑展开成为可能的“系统”定义就成为系统学研究的首要任务。经过比较数十种系统定义,我认为:系统可定义为对任意选定的某种关系具有特定性质的诸要素的集合体,或者对任意选定的某种性质具有特定关系的诸要素的集合体,如下式所示:

S = def R [ ( E ) P ],

或

S = def [ R ( E ) ] P

这里S, R, P分别表示系统、关系、性质,而E= (e1,e2,…,en) 表示一个集合。在此约定:位于方括号之外的变量可以任意选取;位于方括号之内而在圆括号之外的变量要受制于方括号外部变量的规定性;位于圆括号内部的变量要受制于其他两个变量的规定性。

一个研究对象如被规定为一个系统,那么该系统之外的一切就被看作是它的环境,而系统的有限性、系统与环境的分离则由边界来体现。系统、要素与环境的区分不是绝对的,而是相对的;同样一个对象在不同的参照系中可被视为一个要素、一个系统或环境的组成部分。

一个系统的下层系统分为可从理论上和经验上明确加以区分的子系统和分系统,其中自系统是基于系统构成成分的概念,而分系统是基于系统构成活动的概念。即是说,向下分离系统构成成分而得到的下层系统称为子系统,而在系统内部承担特定活动的特定要素的集合体称为分系统。

如果把系统定义中所规定的诸要素之间的关系分为分布关系和活动关系,就可定义在系统研究中非常重要的结构与功能。系统结构可定义为系统要素之间全部分布关系的总体,而系统功能可定义为系统要素之间全部活动关系的总体。根据这些定义,系统结构与系统功能之间存在着相互决定、互为因果、多重对应的关系。

对系统结构与系统功能的上述理解使我们有必要引入信息概念。可以说,系统的诸要素依赖信息而形成系统结构,系统诸要素的活动依赖信息而形成系统功能。从而还可以认为,系统作为结构与功能的统一体,是以要素、活动与信息为基元的整体。

图5. 系统学体系模型(2)

(未完待续)