系统学:历史、现状与展望(一)

系统学:历史、现状与展望[1]

(一)

朴昌根

提要:在系统科学研究中,重要课题之一是开发其基础理论——系统学,而在系统学研究中探索的目标是构建一个以系统概念为逻辑起点的统一的演绎逻辑体系,而不是停留在无规罗列既有的数十种系统理论。在本文中,作者在介绍国内外系统学研究历史和现状的基础上,展示自己所构建的系统学体系。然后,将考察系统学的意义、尚待解决的问题与未来展望。

关键词:系统,系统分类,系统进化,系统学

一、引言

自贝塔朗菲(Ludwig von Bertalanffy,1901-1972)于1937年提出“一般系统理论”[2]概念、1945年发表“关于一般系统理论”[3]一文以来,“系统”成为一个新的科学范式,“系统科学”成为一个新的科学领域。在过去的70年间,系统科学理论与应用研究取得了丰硕成果。尤其是系统科学基础理论——系统学的研究在世界各国系统科学家的努力下取得了长足的发展[4]。

贝塔朗菲(Ludwig von Bertalanffy,1901~1972),著名科学家、哲学家,

一般系统理论和理论生物学创始人,著有《生命问题》、《一般系统论》等。

在本文中,我将简要地介绍系统学历史与现状,阐述我自己的系统学体系,指出系统学的意义,并讨论其未来发展所需解决的若干重要问题。

二、系统学的历史展开

为弄清什么是系统学,首先要弄清系统学是怎样形成和发展起来的。这里,将根据系统论的发展、信息产业革命和各种系统理论的形成与发展简要考察系统学的历史发展。

1.系统学的思想基础系统论

科学史和科学思想史表明,一门新的科学通常以一种新的科学思想为思想基础。系统学的历史发展也是在系统论科学思想的帮助下实现的。可以说,系统论科学思想是系统学赖以形成与发展的思想基础。

系统论的产生首先可以从三个方面考察。其一,系统论的产生依赖于对古希腊罗马时代与中世纪科学中占支配地位的整体论科学思想与近代科学中占支配地位的部分论科学思想的扬弃[5]。第二,系统论的产生依赖于对生物学领域生机论与机械论的扬弃。第三,系统论的产生依赖于对古希腊时代赫拉克利特(Heraclitus,约前540-约前480与470之间)以来辩证哲学传统的继承与发展。

赫拉克利特(Heraclitus,约前540-约前480与470之间),

古希腊辩证哲学家,爱菲斯学派的代表人物,著有《论自然》。

另一方面,系统论与系统学相辅相成。系统论是系统学的思想基础,而系统学是系统论的科学基础。系统论与系统学的互动使两者分享所需,相得益彰。

2. 系统学的实践基础信息产业革命

如科学史所示,科学的发展不仅依赖于内在推动力,而且依赖于外在推动力,尤其是物质生产需要的推动。系统科学虽然是为解决近代科学的内在矛盾而提出的新科学,但是在1930-40年代(“1930-40年代”的通用表达方式是“20世纪30-40年代”. 本文中试用这种简化表达方式。),它的现实基础是信息产业革命。当时,以声纳与雷达、无线电与电视、以及电子计算机为标志的信息产业革命不仅为信息产业提供了各种硬件,而且为这些硬件的运行提供了必要的“软件”。新出现的信息论、控制论、系统工程学、运筹学与一般系统理论等所要解决的不是传统科学的延长线上出现的问题,而是一系列全新的问题,即关于信息的搜集、传输与加工的问题,以及关于系统尤其是复杂系统的行为、管理与控制的问题。信息产业革命使不同于传统产业的信息产业成为一个独立的产业,并在实践上支持不同于传统科学的系统科学成为一个独立的科学领域。

2. 系统学的历史与现状

19世纪末至20世纪初的物理学危机最终以机械论科学思想的失败、量子力学与相对论

的成功而宣告结束。

进入1920年代,系统论科学思想出现在自然科学的诸多领域;1930年代,“系统观点”被引入到技术领域,而社会科学的诸多领域也开始重视“系统”概念,尤其是1937年“一般系统理论”概念的提出预告了一种新科学理论的诞生。

系统理论的真正开端与发展始于1940年代。在蓬勃发展的信息产业革命中几乎同时出现了信息论、控制论、系统工程学与运筹学等,而一般系统理论也正式宣告创立。进入1950年代,发达国家掀起“系统运动”,而1954年“一般系统研究会”(后改名为“国际系统科学学会”)的创立有力推进了系统研究。1960年代主要由以数学为背景的一般系统理论和现代控制理论以及社会系统理论推进了系统研究,尤其是贝塔朗菲《一般系统理论》一书的出版在世界各地引起了巨大的反响[6]。

大致上可以说,1960年代为止的系统研究将研究重点放在系统概念研究上(参看图4),而自1970年代起系统进化研究成为系统研究的主流(参看图5)。普里戈金(Ilya Prigogine,1917-2003)的耗散结构理论、哈肯(Hermann Haken,1927- )的协同学、费根包姆(Mitchell Jay Feigenbaum,1944- )等的混沌理论、托姆(Rene Thom, 1923- )等的突变理论、曼德勃洛(Benoit B. Mandelbrot, 1924- )等的分形理论有力地推进了对系统自组织与进化的研究。此外,艾根(Manfred Eigen,1927- )的超循环理论、米勒(James Grier Miller,1916-2002)的生命系统理论、槌田敦的资源物理学等为生命、社会、环境等复杂系统的研究做出了重要贡献,而拉兹洛(Ervin Laszlo,1932- )等的系统哲学则有力地推进了对系统理论的理解。

普里戈金(Ilya Prigogine,1917-2003),比利时物理化学家和理论物理学家,

获1977年诺贝尔化学奖,著有《不可逆过程热力学导论》、《非平衡系统中的自组织》等。

哈肯(Hermann Haken,1927- ),德国物理学家,

协同学的创始人,著有《激光理论》、《高等协同学》等。

费根包姆(Mitchell Jay Feigenbaum,1944- ),

美国数学物理学家,混沌理论的先驱,费根鲍姆常数的发现者。

托姆(Rene Thom, 1923- ),法国数学家,突变论的创始人,

获1958年度菲尔兹奖,著有《结构稳定性与形态发生》

曼德勃洛(Benoit B. Mandelbrot, 1924-2010 ),法国、美国数学家,

开创分形几何,著有《大自然的分形几何学》。

艾根(Manfred Eigen,1927- 2019),德国化学家及生物物理学家,

获1967年度诺贝尔化学奖,开创超循环理论。

米勒(James Grier Miller,1916-2002),美国心理学家、系统科学家、

一般生命系统理论的创始人,著有《生命系统》。

槌田敦(1933- ),日本物理学家,资源物理学的创始人,著有《资源物理学》等。

拉兹罗(匈牙利语:Ervin László,1932- ),匈牙利人,科学哲学家、系统理论家、古典钢琴家,

布达佩斯俱乐部的创始人,著有《系统哲学引论》等大量著作。

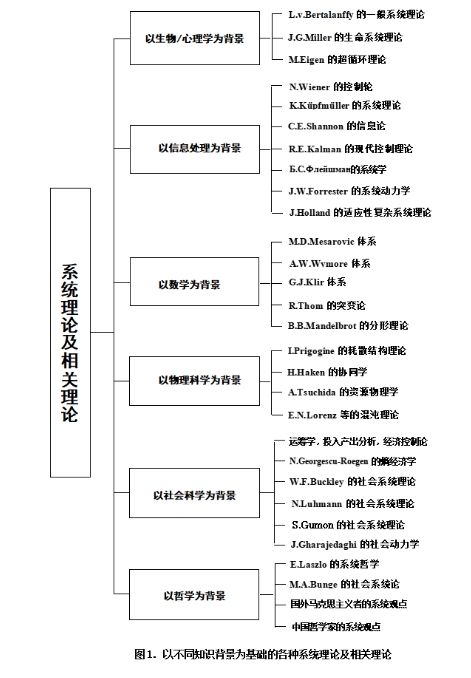

过去的70年间,具有不同知识背景的许多学者投入系统研究,先后产生了以不同知识背景为基础的诸多系统理论和若干相关理论,如图1所示[7]。此外,还有许多学者研究有关系统科学的问题,为系统学的发展做出了或多或少的贡献[8]。但是,国际系统科学界迄今对系统科学基础理论尚无普遍认同的名称。在英语圈中,1950年代以后使用最广泛的是General System Theory,而1990年代以后则Systemics[9]一词备受关注。但是,这两个用语扩展太广,其含义常有歧义性。在前苏联,1960年代出现Системология一词(译成英文即为Systemology),表示“关于系统的一般科学”[10]。在中国,使用最广泛的是“系统学”一词。